最近、過敏性腸症候群で困っているという人の来所が増えてきました。

過敏性腸症候群は心身症の一つです。

日常生活に支障がでるため本人は大変困っているのですが、なかなかそのつらさは周りの人にわかってもらいにくいものがあります。

専門家に相談はするのですが、どうしたらいいか具体的なアドバイスはされないまま過ぎている人がたくさんいます。

過敏性腸症候群は、カウンセリングで比較的効果があがりやすい症状だということが意外に知られていません。現在まで通勤電車の中、会議中、散髪や美容院、授業中といった自由に動けない場でおこる症状を、カウンセリングで治してきました。

「淀屋橋心理療法センターでは、過敏性腸症候群はきっちり治るんだ」ということを伝えていきたい症状の一つです。

目次

1.このようなお腹の症状でお困りではありませんか?

- 外出先で突然お腹が痛くなることが多々ある

- 出かける時にトイレの場所を確認しておかないと不安

- 子どもが学校に行こうとするとお腹が痛いといって動けなくなる

- 家族で出かけると言う時に限ってお腹を壊して出発が遅れる

- 大切なイベントや仕事の前になるとお腹が痛くなる

2.お腹の不調が何度も続く

過敏性腸症候群は、突然起きる腹痛や便意に、一度トイレに行ったらおしまいというわけではなく、出先などで何度も症状が繰り返されたり、あるいは週に何回も似たような症状が繰り返される場合もあります。 下痢や便秘が続いているのに、病院で検査をしてもらっても何も症状が出ないなど、本人さんは困っているのにどのような治療をしたら治るのかがわからず、困っている方も少なくないようです。

3.過敏性腸症候群とは?

過敏性腸症候群とは、通常の検査では腸に炎症・潰瘍・内分泌異常などが認められないにも関わらず、慢性的に腹部の膨張感や腹痛を訴えたり、下痢や便秘などの便通の異常を感じる症候群です。 腸の内臓神経が何らかの原因で過敏になっていることにより、引き起こされると考えられています。 そのあらわれ方によって、「慢性下痢型(IBS-D)」「混合型(IBS-M)」「便秘型(IBS-C)」の3つに大きく分けられます。

慢性下痢型(IBS-D)は、

ちょっとした緊張や不安があると便意を催し、激しい下痢の症状があらわれます。別名「神経性下痢」と呼ばれます。外出時に突然便意や腹痛をきたすことがあり、通勤や通学では普通電車にしか乗れない。試験や会議の緊張する場面ではすぐ下痢になるなどです。混合型(IBS-M)は、

腹痛や腹部の不快感とともに下痢と便秘を数日毎に繰り返します。このタイプの便秘は腹部が張って苦しく、排便したにもかかわらず出ない、また出てもごく小さな便しか出ないというものです。別名「交代制便通異常」と呼ばれます。便秘型(IBS-C)は、

腸管の痙攣によって、便が滞ってしまうタイプです。排便時の腹痛、強くいきまないと便が出ない。小さなコロコロした便が出るなどです。

過敏性腸症候群ガス型

過敏性腸症候群(IBS)のガス型は、腸内でのガスの異常な蓄積や移動が症状を引き起こす状態を指します。主な特徴には以下があります。 腹部満感(腹部の膨れ感): ガスの増加が腹部に圧力をかけ、膨満感や不快感を引き起こすことがあります。 おならの頻度増加: ガス型のIBSでは、通常よりも頻繁におならが発生することがあります。 排便の変化: 下痢や便秘、またはこれらの症状が交互に現れることがあります。 食事やストレスの影響: 食事内容やストレスが症状を悪化させる可能性があります。

4.過敏性腸症候群の原因となるストレス

過敏性腸症候群になる原因は、暴飲暴食や、生活習慣の乱れ、自律神経の乱れが原因とも言われますが、最大の原因として考えられるのが精神的なストレスで、腸が刺激に対して過敏な状態になり、腹痛や便意に異常を起こす病気といわれています。

5.過敏性腸症候群を治す

過敏性腸症候群を治す方法として、食物繊維が多く含まれる食べ物をとるなど食事に気をつける、お腹を温める、姿勢を意識する、生活習慣をととのえる、ストレスを溜めないようにする、投薬による治療などといった方法がありますが、どの方法もその場をしのぐ対処方法であったり、根本的な治療とはほど遠い方法のようです。 当センターでは、過敏性腸症候群を治すだけでなく、ご本人さんの生きづらさのもととなる癖を、ご家族にご協力していただき、カウンセリングを行い、成長することにより、きっちりと治るところまですすめることができるのです。6.過敏性腸症候群の患者さんと患者さんを支えるご家族の方へ

過敏性腸症候群は医者泣かせな病気

淀屋橋心理療法センター所長、精神科医師の福田はいいます。 「私の知っている著名な消化器内科専門医も”過敏性腸症候群は医者泣かせな病気で、薬を投与してもそれほどはかばかしく解決しない場合も多々ある“と言っている」と。 一方で、心理療法で過敏性腸症候群が治るというケースはかなりあります。

ただ、どんな心理療法でも効果があるかと言うとそうではなく、ある心理療法が特によく効くのです。

いきなり症状そのものに焦点をあてるというよりは、その人の話し方や対応を変えていく中で、ストレス発散が上手になり、治っていくというやり方です。

ストレスそのものが問題というより、ストレスに対する対処法が問題なのです。

一方で、心理療法で過敏性腸症候群が治るというケースはかなりあります。

ただ、どんな心理療法でも効果があるかと言うとそうではなく、ある心理療法が特によく効くのです。

いきなり症状そのものに焦点をあてるというよりは、その人の話し方や対応を変えていく中で、ストレス発散が上手になり、治っていくというやり方です。

ストレスそのものが問題というより、ストレスに対する対処法が問題なのです。

過敏性腸症候群になりやすい人がとるストレス対応の特徴とは?

過敏性腸症候群の方は、自分にかかっているストレスを意識しないようにします。たとえば、その人が、ストレスを気にしないようにするとか、表面上は何かストレスあるようだけど、うまくできていると考えます。 ですが、気持ちが平和になっていると思っていても、体にはしっかりと不調は溜まっていっているのです。このように、自分のストレスを認識することが難しい為、特別な工夫が必要なのです。コンフォートゾーン?

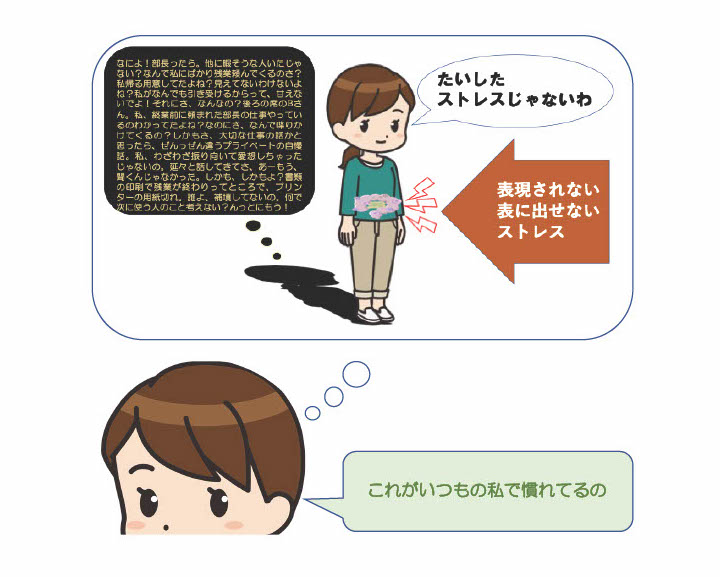

あまり深くストレスを考えないようにすることがその人の習慣になっていると、その人の生きているポジションそのものが、その人にとっての心理的なコンフォートゾーン(心地いいゾーン)となり、自分に降りかかっているストレスに気付けず、コンフォートゾーンにいることで平和な状況にとどまれると考えがちです。 上図を参考にしてみてください。

このパターンはストレスフルにみえますが、本人はこの状態に慣れていて、変えようとする意識が少ない状態です。

黒い吹き出しのような、意識にのぼってきていない気持ちがあったりしますが、本人はこの状態にとても慣れています。

この状態を変えようとしないことがコンフォートゾーンに居る状態です。

上図を参考にしてみてください。

このパターンはストレスフルにみえますが、本人はこの状態に慣れていて、変えようとする意識が少ない状態です。

黒い吹き出しのような、意識にのぼってきていない気持ちがあったりしますが、本人はこの状態にとても慣れています。

この状態を変えようとしないことがコンフォートゾーンに居る状態です。

コンフォートゾーンの壁を破る難しさ

コンフォートゾーンを維持しようとする行為そのものがストレスになっているのですが、本人は自分に降りかかっているストレスに気づけていません。 この考え方の流れを変える為にはまず、その人のコンフォートゾーンそのものの壁を破らないと、なかなか変わりにくいのですが、その人のコンフォートゾーンの壁は一見簡単に破れそうで破れてもすぐ元へ戻ってしまうのです。 コンフォートゾーンの壁を打ち破ることができるのは、本人しかいませんが、理性や工夫で破るのは難しいのです。 生きる活力が上がってきて、自分の不自由さに気がつき、息苦しいからついついコンフォートゾーンの壁を破ってしまったというようなエネルギーが必要です。そのようなエネルギーは一人で生み出すことは難しく、すごく身近な大事な人との関係で歯車がバッチリ噛み合った時によく起こるのです。当センターでは、カウンセリングでこのような形を作り出します。ご家族の対応が過敏性腸症候群に影響する場合もあります

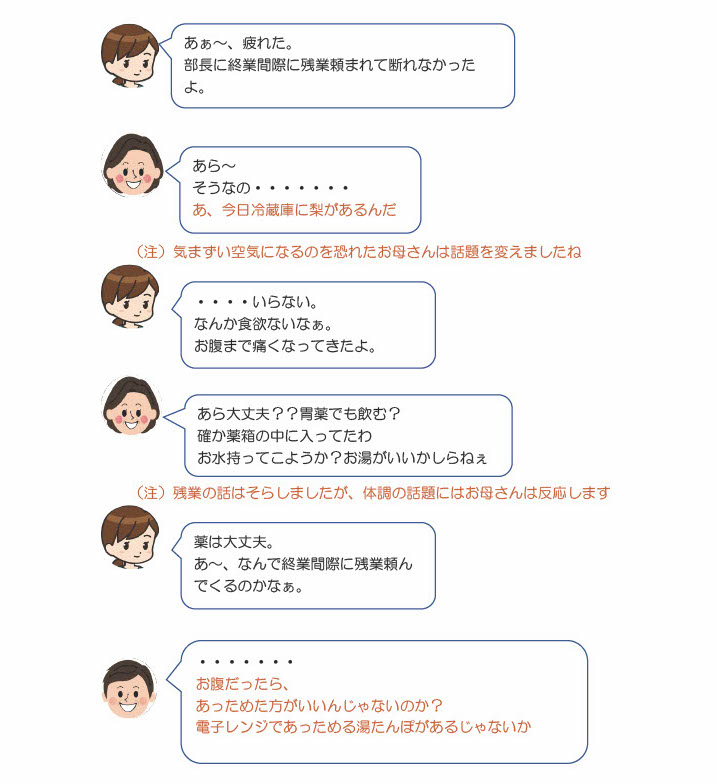

過敏性腸症候群の人に見られるストレスを考えないようにする傾向は、その人だけに存在する場合もあれば、同じような傾向が家族に存在する場合もあるのです。 まずは、会話の例を見てみましょう

このご家族の会話では、娘さんが職場のストレスの話をしようとすると、親御さんが話題を変えています。その為、職場のストレスの話は深まりません。一方で、「薬でも飲む?」と言うように、体調の話は深まっています。

この家族には、ストレスの話になって、暗い空気になるのを避けている傾向があり、このような家族のことを、サイコソマティックファミリーといいます。

どこにでもあるような親子の会話のパターンですが、このパターンの割合がとても多くなったり、それ以外のパターンに持って行きにくい場合には問題を起こすことがあります。

サイコソマティックファミリーなのか、そうでない家族かの基準は、このパターンが効力化していて柔軟性がないと、家族の誰かに心身症が起こりやすいサイコソマティックファミリーである可能性があります。

このご家族の会話では、娘さんが職場のストレスの話をしようとすると、親御さんが話題を変えています。その為、職場のストレスの話は深まりません。一方で、「薬でも飲む?」と言うように、体調の話は深まっています。

この家族には、ストレスの話になって、暗い空気になるのを避けている傾向があり、このような家族のことを、サイコソマティックファミリーといいます。

どこにでもあるような親子の会話のパターンですが、このパターンの割合がとても多くなったり、それ以外のパターンに持って行きにくい場合には問題を起こすことがあります。

サイコソマティックファミリーなのか、そうでない家族かの基準は、このパターンが効力化していて柔軟性がないと、家族の誰かに心身症が起こりやすいサイコソマティックファミリーである可能性があります。

サイコソマティックファミリーとは優しさ指向の家族

ストレスを抱えている家族に「ストレス大丈夫?」と聞くと、「もう、辛くて、辛くて・・・」などという暗い会話になり、家族の中で気持ちがざわつきます。家族の中の、穏やかな空気が保てなくなることを恐れているのです。 ところが、体の心配は話題にしやすいので、本来ストレスに対しての話題なのに、体に関する話題に置き換えられてしまうのが特徴です。 サイコソマティックファミリーの特徴は、ストレスを体の心配に置き換え、あまり深くストレスについて考えないようにする。それが家族間の暗黙のルールとなっているのです。

過敏性腸症候群のお子さんをお持ちの親御さんへ

コンフォートゾーンの壁を破るためには特別の工夫が必要です。 毎日トラブルが起こる子の場合には、親御さんも真剣に捉え、努力も続けやすいのですが、平和な環境で努力を続けるというのはとても難しいことです。 なぜなら、過敏性腸症候群のお子さんと親御さんとの関係は、淡々と平和に過ぎていくことが多く、危機感を持ちにくいからです。 そして、何を努力し続けたら治るのかがわからず、どこに焦点を当てて解決すればいいのかがわからず、気がつけば日にちが経ってしまっていた、と言うことがあります。 「過敏性腸症候群を治すのはすごく大事なことで、そのためなら1年間でも努力できる!」というような親御さんと当センターの力が噛み合う事で大きな変化が起こるのです。 しかし、そのようなケースは、実際には少なくて不登校のお子さんやひきこもりのお子さんが、たまたま 過敏性腸症候群で治療の過程で治ってしまったと言うことの方が圧倒的に多いのです。 若いお子さんの場合には、親御さんの協力があってコツコツ治されるのが一番効果的です。